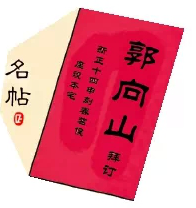

手被人挡在门外,觉得很没面子。他转了转眼珠,想了个歪点子。先是拿出自己的谒,在上边写上“贺钱万”,让看门人送进去。“贺钱万”的意思,就是礼金一万钱。吕公把刘邦的谒拿到手,大吃一惊,不知道什么人能有这种大手笔,一次给一万钱的礼金,于是急忙出来,把刘邦迎进了门。

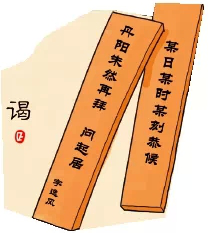

刘邦拿的这个“谒” , 就是早期中国人的名片。谒是用于求见自己的上级或者长辈时所用的名片,一般用于较正式的场合,同辈亲友之间在非正式场合用“刺”。南京国学研究会官方网站http://www.njgx.org/兰

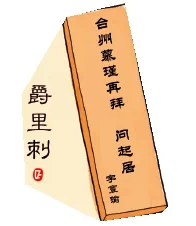

关于爵里刺,还有个很好玩儿的故事。在三国的时候,魏国有个很厉害的将军叫夏侯渊。夏侯渊第五个儿子名叫夏侯荣,是个极为聪慧的小孩儿。七岁的时候就可以写文章,而且过目不忘。这件事情传到了魏文帝曹丕的耳朵里。曹丕自己就是个才子,更有一个大诗人父亲曹操和一个文采飞扬的弟弟曹植。这会儿听说有一个小神童,当然想要试一试他的本事。

碰巧,魏国要举办一次宴会,宴请了100多名宾客。按照习惯,每位宾客都要送上自己的名刺,上面写着他们的姓名和爵里。曹丕让夏侯荣一一看过这些名刺,然后让他说出这些人的姓名爵里,竟然全都说对了,令在场人又惊讶又佩服。

南京传统文化研究 南京传统文化教学 南京传统文化游学 南京传统文化教育 南京传统文化学习 南京传统文化研究班 以及传统文化教学班 南京传统文化少年班 南京传统文化培训班 现在把传统文化一般概念性称谓儒学或者国学,日常称呼为国学之经部 国学之史部 国学文化之子部 国学文化之集部 国学文化之书法艺术 国学文化之剪纸艺术 国学文化之戏曲 国学文化之武术 国学文化之美学 国学文化之道学 国学文化之佛学 国学文化之儒学 国学文化出了很多圣贤,在国学文化上出现了关于很多国学文化培训,南京国学文化研究 南京国学文化教学 南京国学文化游学 南京国学文化教育 南京国学文化学习 南京国学文化研究班 以及国学文化教学班 南京国学文化班 国学文化少年班 南京国学研究会官方网站http://www.njgx.org/兰

风水大师段苍李道家易经风水师 起名大师古耆 道家古耆易经取名师 八字命理解析-古耆